الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية

- أخبار الرياضة والرياضيين

- فيديو اخبار الرياضة

- نجوم الملاعب

- أخبار الرياضة

- ملاعب

- بطولات

- أندية الإمارات

- حوارات وتقارير

- رياضة عربية

- رياضة عالمية

- موجب

- سالب

- مباريات ونتائج

- كرة الطائرة

- كرة اليد

- كرة السلة

- رمي

- قفز

- الجري

- تنس

- سيارات

- غولف

- سباق الخيل

- مصارعة

- جمباز

- أخبار المنتخبات

- تحقيقات

- مدونات

- جمباز

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

إنه وطننا.. إنه رائحتنا

إنه وطننا.. إنه رائحتنا

عائشة سلطان

بقلم - عائشة سلطان

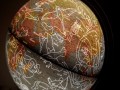

ما أتذكره دائماً ولا أنساه، حين أخرج إلى شوارع المدينة، أو أنصت للشعراء والكتاب والأدباء الشباب وهم يبحثون عن صوتهم الخاص ذي النكهة الإماراتية، أتذكر طفولتنا البكر، تلك الطفولة، التي حين أستعيدها، يتدحرج موج ناعم في قاع القلب، وتهب روائح أسماك، وتخشخش قواقع ومحارات يابسة كنا ننحني لنلتقطها ونحن نركض في تلك المساحات البيضاء لرمال الشاطئ.ما أتذكره بإلحاح أيضاً هم الرفاق الذين كبرنا معهم، رجال الحي الذين كنا نتبع تعليماتهم كما أهلنا، مدرسة الحي الأولى، ساحة اللعب المتربة، بيتنا الأبيض، بوابات الحي الخشبية، أبقار جدتي... وما أتذكره ولا أنساه أبداً هو طقس الأمان، الذي كان يسمح لنا بأن نملأ الأمكنة بلعبنا حتى ساعات الليل المتأخرة.

وما أتذكره بوضوح نقي ومبهج: تلك النوارس الناصعة، ثياب الصغيرات المزركشة، ثياب الجدات والأمهات العابقة بالألوان والبخور والعطور، البيوت المتلاصقة، مئذنة مسجد حي عيال ناصر وأصوات الأذان، المراكب الواقفة كلعب بعيدة لا تطالها أيدي الصغار، رزم السمك يحملها الرجال الخارجون من مراكب الصيد، أسماك (العومة) المفروشة على رمال الشاطئ تحت وهج الشمس في حي (الضغاية).

وأتذكر ما هو أكثر وأجمل، هذه ذاكرة نحبها جميعاً، نعشقها، وحين تلوح، نبتسم ونمد أيدينا كمن يريد الإمساك بها، كمن يريد أن يصير خيطاً يرفرف في شال تلك الأيام، تلك رائحتنا وبصمة ذاكرتنا الخاصة، الذاكرة التي ليست سوى ذاكرة وطن، وهوية تاريخ، ولغة شعب، ووطن تسلل واستقر في داخلنا منذ لعبنا معه بحراً وأزقة رملاً وماء، لهجة وأمثلة وأصواتاً، هكذا تعرفنا إلى كل شيء فيه حتى استقر في دمنا.

هكذا نما الوطن فينا، وهكذا صار هوية ولغة وأماً وأماناً، والإنسان أينما كان، ليس له سوى أم واحدة ولغة واحدة، وما عداهما ليس سوى بدائل.

GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر

لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر

هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر

شعوب الساحاتصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025

دبي - صوت الإمارات

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها

القاهرة - مصر اليوم

تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم، كما �...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية

غزة - صوت الإمارات

قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا�...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024

الدوحة - صوت الإمارات

حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم

القاهرة - صوت الإمارات

أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©